精品出版

精品出版项目,是在民族音乐服务平台收集、整理优秀音乐资源的基础上,组织创作出版一批优秀民族音乐作品出版物。项目侧重出版学术价值和传承价值较高的中华民族音乐乐谱和理论研究成果;侧重出版传承价值和艺术价值较高,在思想性、科学性、创新性、技术性等方面具有较高水准的录音录像成果。

截止2024年,共计遴选、资助100家出版单位的226个项目,包括图书128种、音像制品80种、书配盘7种、电子出版物3种、网络出版物8种。

(服务平台试读版,仅提供试看试读。)

-

本书完整呈现自原始社会至1949年新中国成立这一漫长历史时期中国音乐的发展全貌。分为“古代音乐”和“近代音乐”上、下两册。上册“古代音乐”部分按照音乐形态作为历史分期依据,包括“乐舞时代”“歌舞伎乐时代”“俗乐时代”三编内容,对中国古代各个历史时期音乐发展方方面面的成果展示及其史学分析。下册“近代音乐”部分以中国近代时期每一阶段音乐发展主要特征为依据,突出音乐本体(音乐家和音乐创作)及音乐教育、音乐思想、音乐理论、音乐表演、音乐机构等各个方面的历史成就。本书广泛吸收史学界最新出土文物资料及其研究成果,强调宏观视野下的微观研究,以学界定论为主,有歧见之问题采用多种可能的结论,以利于读者思考和辨析。每章附“复习思考题”,包括名词解释和简要论述,可助于学习参考。

图书 -

环县皮影,甘肃省环县特产,中国国家地理标志产品皮影俗称灯影戏,是中国最古老的戏剧形式之一,源于2000余年前的中国古代长安,盛行于唐、宋。至今仍在中国民间普遍流行,堪称中国民间艺术一绝。皮影选用上等牛皮,经过刮、、洗、刻、着色等二十四道工序手工雕刻3000余刀而成。其艺术创意汲取了中国汉代帛画画像石、画像砖和唐、宋寺院壁画之手法与风格。

音像 -

锡伯族“汗都春”是深受锡伯族人民喜爱的一种曲子戏,它是锡伯族艺术家们在平调、越调的基础上创作的一种新型的民间戏曲艺术。该项目包括《锡伯族汗都春曲牌82首》《锡伯族汗都春曲谱82首》,再现经典剧目,助力保护传承各民族优秀文化艺术。

音像 -

本项目为广陵琴派第十一代传人梅曰强的传谱,记载了数十首梅曰强所记载的琴谱,曲谱将梅师比较清晰的琴曲师承来源记录在每首乐曲的解题之中,方便大家对照。梅曰强演奏风格以广陵派之绮丽细腻、跌宕多变、刚柔相济、音韵并茂为主,兼收浙派之豪放清雅、川派之激荡狙狂、金陵派之文雅高逸而自成一家。梅曰强传授海内外古琴弟子百余人,为中国古琴艺术及广陵琴派传播与弘扬作出了重要贡献。本项目最大的亮点就是“三谱合一”,即简谱、五线谱、减字谱三谱合一。北大方正公司与中国音乐学院一同开发了减字谱打谱软件,使得梅先生希望简谱、五线谱、减字谱三谱对照的曲谱体式得以最终实现。三谱对照的曲谱体式在成谱谱面上看十分清晰,方便实用。

图书 -

广东音乐作为岭南文化的杰出代表,内涵丰富,自成体系,不仅融会古今中外、东西南北音乐文化之长,又具鲜明而独特的岭南风采,显示出多元性的文化特征。《广东音乐大全.3》在传统及近现代近2000多首作品的基础上,经专家反复筛选、定曲、定谱,精选出200首作品,作为第一集出版。内容以发表时间为基本顺序编排为依据,从古到今,由此可循广东音乐历史发展轨迹。内容力求全面客观,打破地域局限,尽可能广采博纳,包容本省及全国乃至海外侨胞、外国朋友有一定影响和基础的广东音乐旧谱新作。内容为突出广东音乐原汁原味的特点,收录纯曲谱并突出乐谱主旋律,强调所收录作品的准确性、客观性和代表性。

图书 -

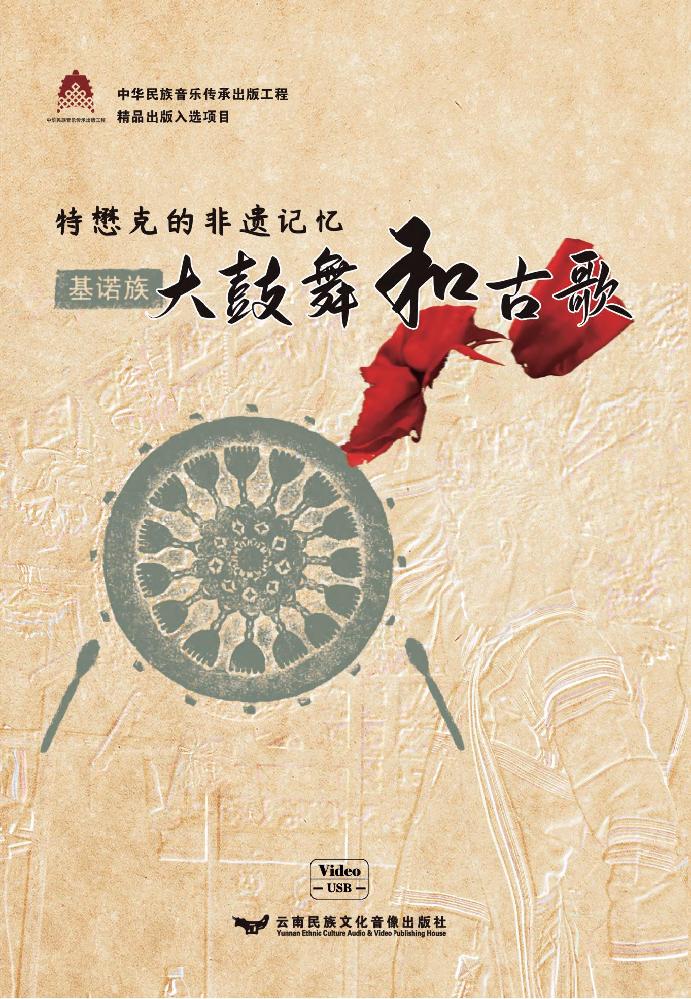

在基诺族社会历史发展过程中,基诺族人民创造了丰富多彩的节庆活动,如上新房、祭天、吃新米、成人礼、叫谷魂、特懋克等。只有“特懋克”节是基诺族一年中最为隆重的全民性的节日,于每年公历2月6日至8日举行。“特懋克”的意思就是打铁节,将基诺族传统节日中最重要的环节—打铁凸显出来,作为节日的象征,是春耕前夕举行的一次全寨性祭祀活动,意在纪念创世女神阿嫫腰北和她为拯救基诺族人留在人间的神鼓,并祭祀寨神——基诺大鼓。节日内涵丰富,特色浓郁,浓缩了基诺族原始宗教祭祀文化、农耕文化、歌舞文化、服饰文化、饮食文化、民间工艺等传统文化、习俗的精髓。“特懋克”于2021年5月被列为第五批国家级非物质文化遗产保护名录。 本音像出版项目《特懋克的非遗记忆——基诺族大鼓舞和古歌》在田野调查的基础上,运用影视人类学方法,以音视频技术抢救记录“特懋克”这项基诺族最隆重的传统文化节庆及其包括的祭祀歌、古歌、大鼓舞活态演述,以及当下基诺族面对创世女神和神鼓信仰变迁而进行的一系列努力,以促进该文化的保护与传承。本项目涵括“特懋克节”“基诺族大鼓舞”两项国家级非遗保护名录,和“基诺族古歌”一项省级非遗保护名录。

音像 -

该丛书依据中国百年革命发展的历史脉络,以及百年来中国共产党音乐文化建设的存在情况,选择对近现代以来客观、真实记录社会生活变化的重要信息载体-一期刊、报纸中刊载的音乐内容辑录与研究。其中期刊、报纸报刊选择了各时期中国共产党创办的机关报刊,地方报刊,文联刊物、进步报刊,专业期刊等,以保证史料来源的全面性,并对其中所刊载的乐谱、与音乐相关的文论等进行甄别、辑录、整理,乐谱史料内容涉及抗战歌曲、革命歌曲、青年之歌、工人之歌、技术革命之歌等,文论内容包括党的文艺政策、音乐评论、音乐创作思想、音乐活动介绍、国外优秀音乐翻译等方面,尽可能地做到详尽、穷尽、全覆盖。同时,对各期刊及其刊载的音乐史料进行了学理性的介绍与研究,充分展现和总结了音乐在中国共产党各个时期进行的伟大实践及取得的伟大成绩,为了体现丛书的研究性,对本丛书所辑录的史料的研究依据史料情况分布在各分册中,研究内容与对照史料相结合的编撰方式能更完整体现红色音乐文化资料的宝贵性和重要性。

图书 -

羌族是我国古老的民族之一,有着悠久的历史和深厚的文化底蕴,在羌族丰富的民族文化中,羌族民间音乐是其重要的一部分,反映了羌族各个社会时期的社会政治、生产劳动和思想感情,是羌族人民智慧的结晶和精神粮食。《中国羌族民间音乐全集》是一部对羌族音乐进行抢救性记录、系统整理、分析研究的数字出版物,是一项规模宏大的民族民间音乐保护抢救工程。项目在过去全国收集羌族民歌的基础上,把新收集的资料进行综合筛选后,按照“地域全、歌种全、形式全、内容全”的要求精选了羌族民歌歌谱600余首,现场采录民歌演唱音频190余首,依据歌词内容和演唱场合划分为直布勒惹木(劳动歌)、喔都惹木(山歌)、祖惹木(风俗歌)、萨朗(舞歌)四大类,力求详实地反映羌族民歌的原貌,再现原生态歌手的演唱风格,展示民歌文化与自然的生态环境,填补了国内羌族民间音乐采录与研究的空白,力争成为藏、羌、彝文化走廊的一张音乐名片。

图书/音像 -

自古以来,中原人民因战乱迁徙自福建八闽大地,带来了古代汉民族语言、音乐、民俗等传统文化。本书是专业性强、系统完整的超高清级别的影像出版物,选取古老而濒危的福建传统音乐进行抢救式的录制保存,内容涵盖福建濒危戏曲、福建说唱音乐、福建民族器乐、福建民歌、福建综合性音乐等系列音视频曲目资源,旨在为中华民族优秀传统音乐留下不可替代的文化根脉,对福建民族音乐、尤其濒危民族音乐的传承与传播,具有不可估量的积极意义。

音像 -

柯尔克孜族是我国少数民族中一个具有悠久历史文化的民族。柯尔克孜民族音乐是中华民族音乐的重要组成部分,在漫长的历史岁月中,勤劳勇敢的柯尔克孜族人民与各族人民一起,共同创造了浩如烟海的民族音乐,为民族文化发展作出贡献。本乐曲专辑系列由柯尔克孜族演奏家们以民族传统的艺术表现形式,按出版要求精心演绎,用传统的录制技术和现代的音响理念录制而成,让柯尔克孜族音乐更具有民族文化的艺术韵味和现代音乐个性,为柯尔克孜族民间音乐的挖掘、整理、继承、发展、创新作出更大贡献。 本专辑分为三个部分,包含4张CD:库姆孜琴声乐曲专辑之《我爱你中国》、库姆孜琴声乐曲专辑之《回眸经典》(一)、库姆孜琴声乐曲专辑之《回眸经典》(二)、库姆孜琴声乐曲专辑之《动听的库姆孜琴声》。

音像 -

中国是五十六个民族的大家庭,每个民族都有其独具特色的歌舞艺术表现方式,普米族歌舞呈现出的艺术价值,展现出中华民族艺术表现形式的多样性,是中华民族歌舞海洋中一块绚丽的瑰宝。在中国五十六个民族大家庭中,有二十八个人口数量少于三十万的民族,他们被称为人口较少民族。普米族共有人口三万两千多人(2003年统计),相对人口更少,该民族只有自己的语言,没有文字,因此该民族歌舞艺术的挖掘整理和传承工作,就更凸显弥足珍贵。《中国较少数民族之一——普米族歌舞艺术》用表演和纪实两部分内容组成,由专业人士进行歌曲的录制,并实地采风进行舞蹈的拍摄,将普米族的歌、舞艺术进行了较全面的展示。

音像 -

《岭南声音档案》文化精品系列目标为承载岭南文化深厚的内涵,展现岭南地区优秀的文化艺术,计划系统、全面地收集岭南地区的各个被列为省级或者国家级的非物质文化遗产的乐种。本项目内容主要涵盖了广东音乐、潮州音乐和广东汉乐最有代表性的部份曲目。

音像 -

南音也称“弦管”“泉州南音”,有“中国音乐史上的活化石”之称,是中国现存历史最悠久的古音乐之一。其音乐主要由“指”“谱”“曲”三大类组成,是中国古代音乐比较丰富、完整的一个大乐种。2006年列为首批国家级非遗,2009年被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。本书涵盖了“四个管门”“七大支头”,囊括了清代的抄本、刻本中的48套和后世逐步发展丰富至今的65套,是目前最全面系统、名副其实的“南音指谱大全”。

音像 -

本项目包括展示 15 段达斡尔族歌舞艺术的光盘 1 套(2 张)和包括 30 首达斡尔族的歌舞乐谱 1 册。项目内容基于张天彤教授的田野调查和学术研究成果,以我国北方最具典型性的内蒙古莫力达瓦达斡尔族自治旗、鄂温克族自治旗,黑龙江省齐齐哈尔地区以及新疆塔城地区四个不同方言区的达斡尔族民间传统歌舞艺术为着眼点,以促进民族音乐、舞蹈艺术的发掘、保护与传承为宗旨策划的展演民族歌舞艺术的音像制品,将高校学者围绕民族歌舞传承的学术研究成果与少数民族地区民间艺术家的现场展演有机结合起来,将达斡尔族民族传统歌舞艺术中最具光彩的部分呈现给大众,极具震撼力和社会价值。

音像 -

哈萨克族民间音乐按照传统可分为“奎衣”和“安”两大类,所谓“奎衣”就是器乐套曲,“安”就是歌曲。哈萨克族民间流传的“奎衣”有数千首,分别用弦鸣类拨弦乐器冬不拉、弓弦乐器库布孜和气鸣类竖吹管乐器斯布孜额演奏。本项目采选收录的“奎衣”曲目主要是用哈萨克民族传统乐器冬不拉演奏,一般来说这些乐曲既有单一乐器演奏的单曲,也有由若干个乐器组合演奏的套曲。冬不拉音乐是哈萨克器乐曲中曲目最丰富的。乐曲多属标题音乐,题材多为哈萨克族传统生活方式、历史发展、英雄史诗、自然环境、情感表达与心理需求等。本项目收录了 98 首民间冬不拉奎衣音乐 , 表达了对自然的歌颂,对生命的的热爱。分为 5 辑 :《动听的冬不拉音乐精选 传承的旋律》《动听的冬不拉音乐精选 悠远的琴声》《动听的冬不拉音乐精选 难忘的乐音》《动听的冬不拉音乐精选 激情的韵律》《动听的冬不拉音乐精选 燃烧的冬不拉》。

音像 -

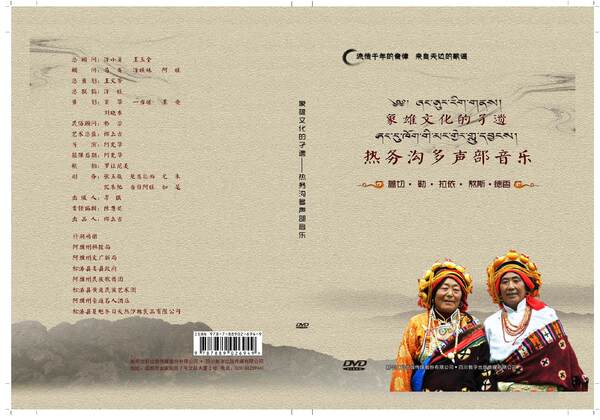

象雄”起源于中国西藏冈底斯山一带,根据考古专家对目前出土文物研究最为保守的推测,象雄的历史至少也要追溯到4000多年以前。在吐蕃王朝崛起之前,“象雄”是横跨中亚及青藏高原最强大的文明古国,她创造了雪域高原上最辉煌鼎盛的远古文明,史称“古象雄文明”。本项目是首部反映象雄文化多声部音乐的专题片。本项目以专家称为“象雄文化的孑遗”的四川省松潘县热务沟境内多声部音乐为立足点,从蔷切(敬酒歌)、勒(多声部民歌)、拉依(多声部民歌)、熬斯、德香(歌舞音乐)这几种形式来展现热务沟多声部音乐的面貌及其特点,把热务沟地区的多声部音乐通过系统整理、归纳分类后制作出版发行,让更多的人能通过这些流传千年的音韵,去了解古老的象雄文化,从而达到保护与研究、展示与推广的目的。

音像 -

哈萨克族民间音乐按照传统可分为“奎衣”和“安”两大类,所谓“奎衣”就是器乐曲,“安”就是歌曲 ,“铁尔麦”是“安”(歌曲)中的最主要分类,也可以说哈萨克民间流传历史最悠久的,最受欢迎的歌曲类。“铁尔麦”一词在哈萨克族语中意为“精选”“集粹”之意,是一种从哈萨克族谚语、格言、诗歌或其他文艺作品中撷取精华,配以曲调演唱的劝喻歌,其唱词富于哲理和智慧,内容和功能以歌颂伦理道德、宣扬公正无私,以及教育子弟、告诫、祝福等为主。“铁尔麦”一般用冬不拉,库布子,巴彦,手风琴等乐曲伴奏,要求歌手自己伴奏自己演唱,其中冬不拉弹唱的比较多。“铁尔麦”的曲调优美动听,旋律变化多端。本项目收录了90首在民间广为流传的铁尔麦歌曲,共7张CD,列选曲目不仅具有主题性、思想性、哲理性,还兼具了文学性、艺术性,实数精品佳作,歌曲崇尚伦理道德、宣扬公正无私,劝诫指引子弟同时包含祝福、赞美、诚善之心。

音像 -

本书精选瑶族现存《大歌书》手抄本,按念、诵、独唱、对唱、返唱几种形式,将瑶族民歌的念唱方式以音像形式记录下来,分为书稿和音频两个部分。书稿部分,包括瑶族民歌念诵吟唱分析、手抄本《大歌书》诵读分析及其影印校注说明、念吟唱分析及歌词录入;音频部分对整本《大歌书》进行诵读,并选择精彩段落进行念、独唱、对唱的系统性录制,在瑶族历史上尚属首次,对保护、传承和发扬瑶族传统文化,体现中华民族共同的发展历程有重要的意义。

图书/音像 -

发源于苏州、发祥于上海的曲艺“评弹”已经有四百余年的文化积淀。深厚的文化底蕴、精彩妙趣的说表、韵醇糯软的唱腔都赋予评弹艺术独特的魅力。被海内外誉为“中国最美的声音” 的评弹音乐,是中国文化宝库中的璀璨明珠。苏州弹词音乐有两大组成部分:一是书调,就是大家俗称的流派唱腔;二是曲牌,又叫俚语小调,有二十多种。本项目为为近年来少有的评弹曲牌系统艺术成果,不仅为专业人士提供了借鉴、学习、传承的教材,也是评弹爱好者的欣赏收藏珍品。

音像