精品出版

精品出版项目,是在民族音乐服务平台收集、整理优秀音乐资源的基础上,组织创作出版一批优秀民族音乐作品出版物。项目侧重出版学术价值和传承价值较高的中华民族音乐乐谱和理论研究成果;侧重出版传承价值和艺术价值较高,在思想性、科学性、创新性、技术性等方面具有较高水准的录音录像成果。

截止2025年,共计遴选、资助121家出版单位的280个项目,包括图书128种、音像制品104种、书配盘7种、电子出版物10种、网络出版物9种。

(服务平台试读版,仅提供试看试读。)

-

《中国共产党历史歌典——歌声中的百年风华》是由中国音乐家协会、人民音乐出版社、中共党史出版社共同编著庆祝建党百年的主题出版物。中国共产党百年征程,为广大音乐工作者提供了丰富多彩的创作素材,成就了一大批具有不朽艺术魅力和深远历史意义的经典歌曲。从这些代表了人民情感、思想与意志的时代之声中,不仅可以感受到社会风俗、思想潮流和百姓生活,还可以感受到中国共产党百年走过的不平凡的道路,以及千千万万共产党人的奉献与奋斗。编者以中国共产党从创立到不断发展壮大,团结带领中国人民进行革命、建设、改革、复兴的这一伟大历史进程为主线,分为“开天辟地”“洪流滚滚”“星火燎原”等10个篇章,围绕135个党史关键词,遴选了反映百年历程中重大历史时刻、重要历史人物的166首经典歌曲、142幅珍贵历史照片、97首乐谱音响,通过歌曲赏析、党史解读与音乐聆听,再现中国共产党筚路蓝缕创造辉煌,从胜利走向胜利的一百年。

图书 -

本系列丛书由中央音乐学院几位教授共同担任著者,分为《京津冀汉族民歌形态多视角研究》、《中国民歌原声音响音乐学描述》、《中国北方少数民族民歌研究论文选集》、《中国声乐的民歌教育传承》、《中国民歌传承研究文选(1978—2019)》五本书,并以不同视角对中华民族音乐传承出版工程进行理论研究。

图书 -

本书汇集整理了中外关于敦煌曲谱研究的重要成果,按研究内容分类并附上敦煌曲谱的全部高清影印件,其中部分著名海外学者在唐代乐谱研究领域的重要成果是首次被翻译介绍到中国。敦煌曲谱是认识中国古代音乐极为重要的窗口,在“一带一路”倡议提出十周年之际,本书的出版,对中国音乐史研究、国际敦煌学研究、中国传统音乐和民族音乐学研究的深入发展,对中国音乐文化在“一带一路”沿线国家的传播和推广都将起到积极的推动作用。

图书 -

这两卷书是关于中国传统音乐调查的普查报告,第三卷涵盖北京、天津、福建、广西、辽宁、江西、新疆、云南八个省市自治区,第四卷涵盖海南、黑龙江、湖南、吉林、宁夏、青海、山东、台湾八个省市自治区。内容涉及各省市自治区的民间音乐历史渊源、存见类别、艺术特征及当下状况。基本按照体裁、乐种、曲目的分类尽可能全面地概述了民族民间音乐在当下的发展状况,对各类民族音乐品种的生存现状和有关问题进行梳理和叙述。

图书 -

本书稿中124曲土家族民歌音乐样本,按照劳动歌曲、小调类歌曲、功能类歌曲、山歌、五句子歌、风俗歌、丑歌分类,“4D 视角” 即活态演唱、文字说明、乐谱记录、音响资料进行多维度研究。由于书稿中田野采风记录的演唱者都是在世并能演唱民歌的民间艺人,充分体现了民歌的“活态”状况,这成为深入研究土家族民歌源流、风格、内容等演变的重要依据,也是记录当下时代发展、土家族音乐人文现状的重要参考。

图书 -

本系列丛书分门别类讲述了地方戏剧艺术的特点,分为《川剧与巴蜀民俗文化》、《道情戏与黄河文化》、《汉剧与汉派文化》、《沪剧与海派文化》、《锣戏与中原俗曲》、《评剧与乡土市井文化》、《秦腔与丝路文化》、《秧歌戏与乡村女性》、《越调与三国文化》、《粤剧与广府文化》共十册书,内容详尽,紧扣时下热点,无论是作为科普读物还是研习手册都很有价值。

图书 -

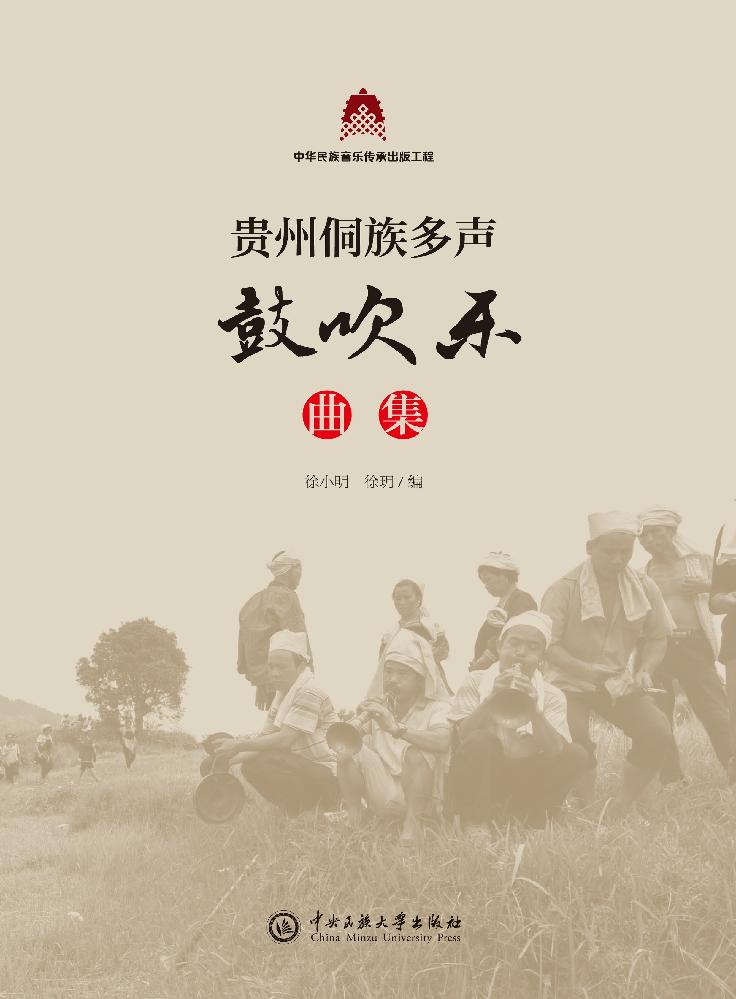

本曲集的63首乐曲,体现了不同地域、不同村寨的较有典型意义的风格特征。曲目的六个部分都有简要说明,以帮助读者更好了解各个部分的特征以及差异。曲集可供民族音乐理论研究、音乐创作、音乐教学等领域参考使用。

图书 -

本丛书是为中外琴文化爱好者打造的中国古琴文化品鉴、赏析类图书。将从古至今存世的历代琴诗、琴词、琴人、名琴进行系统全面的整理与品鉴、评传,以尽可能完整、立体的方式将古琴艺术全方位呈现出来,从而实现古琴艺术在诗、词、人、器方面的资料精选、品鉴、传播、共享等功能,引导读者对中国古琴文化进行全面了解与赏析。本丛书正是本着以上宗旨,以讲好中国古琴故事为着力点,守正创新,知行合一。用制作精良,品质上乘,主题明确的一套中国琴文化知识品鉴丛书,传播传承中华优秀传统文化。内容具有稀缺性、创新性、普及性,兼具工具书性质,贴合古琴爱好者的实际需求,是一套优质的向大众传播中国琴文化的图书。相信这套丛书中的古琴故事与文化内容能够走进广大喜爱中国传统文化的读者的心中,深入到华夏子孙的精神中,为民族的文化复兴助力。

图书 -

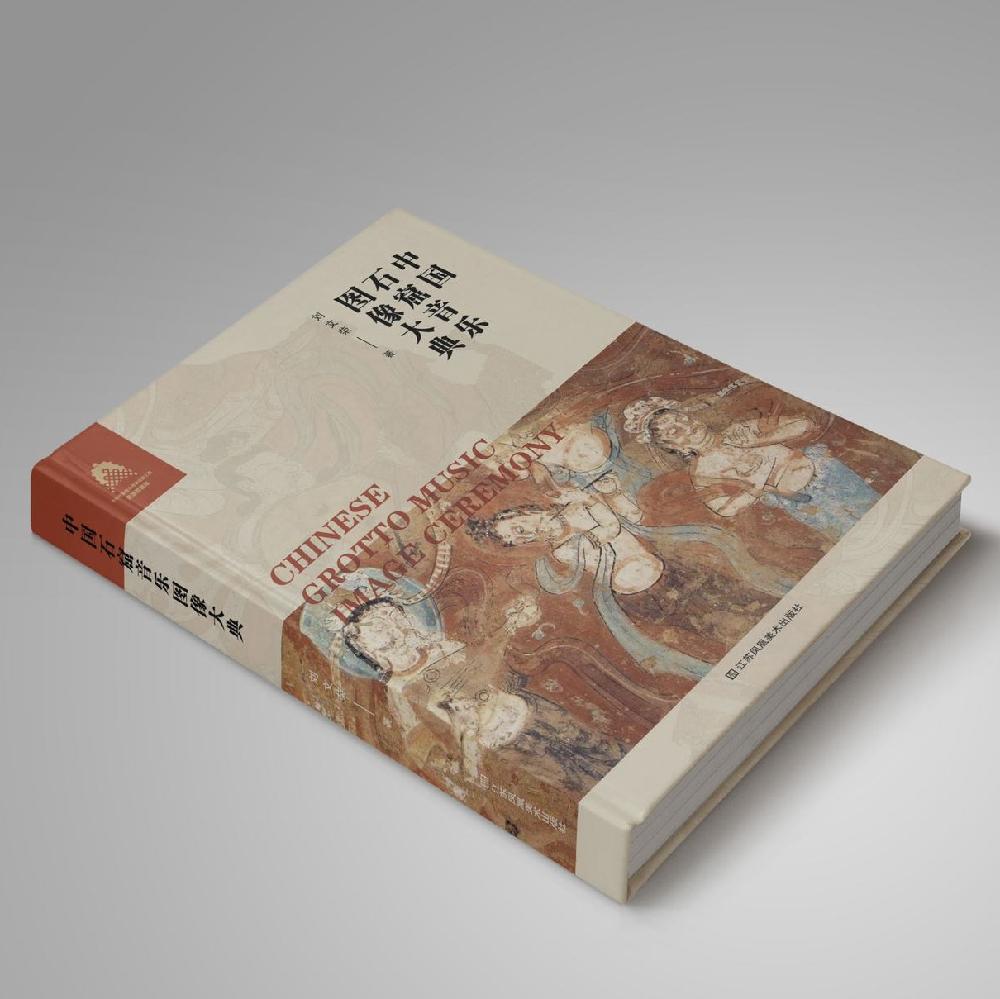

该书对中国六十多个含有音乐图像的石窟进行了较深入地考察,梳理了含音乐内容的石窟数目、时代、分布、乐器种类等,对中国中古时期音乐文化的传承与变迁来自石窟音乐的印证进行了深入论述与考证,厘清了音乐内容造像现状,为读者解读其表现类型与艺术价值,让读者准确、全面地认识中国悠久且广博的石窟音乐历史文化,对研究中国古代音乐史、丝绸之路乐舞文化具有积极的影响。

图书 -

本项目立足我国历代散曲研究中极少触及的“散曲”的歌唱内涵及艺术传播领域,是系统性、全方位、多角度对其进行研究的首部学术著作。以多学科交叉的视角力图厘清明清散曲的以下内容。一是从创演主体和商宦阶层的文化消费及阶层文化属性出发,探究散曲曲唱文本和音声结合传承的基本特色;二是力求文献与田野纵横接通,在研究散曲曲唱艺术本体的同时,总结出明清时期创演主体的文化贡献及地域音乐文化的风格特征;三是研究滋养曲唱艺术发展繁荣的文化生态环境的同时关照曲调的传播和变化情况,以及雅俗风格的形成与流传的社会圈层。

图书 -

本系列书籍共八册,从河南大调曲子的命名、历史渊源、演艺行规、大调曲子所用乐器介绍、曲唱等不同视角进行阐述。收录了包括历史曲词唱段、文学雅词唱段、民间曲词唱段等多个唱段,既有音乐性又有文学性,对河南大调曲子的传承与发展极具价值。

图书 -

本书对粤剧表演艺术进行追根溯源的发掘和梳理,运用现代科技的手段,以图、文、音、像“四结合”的形式,全方位、多层次、多角度地翔实反映粤剧表演艺术的整体面貌,把粤剧近百年来最有特色的表演形式记载了下来,既为粤剧表演者、教学者、研究者和爱好者提供丰富的资料和准确的依据,又为粤剧的传承与发展提供扎实可靠的基础。它具有系统化、规范化、标准化、数字化的特色,同时具有史实性、示范性、观赏性的作用,是一部名副其实的工具书、教科书。按粤剧表演艺术涵盖的不同内容和艺术特点,本书分为做打卷、唱念卷、音乐卷、舞美卷、剧目卷。

图书/音像 -

本书立足于从语言音乐学的角度对中国传统音乐进行分析与解读,力图体系化构建“语言音乐学”这一学科。全书共分为六个章节,从文化多样性的话题背景逐步展开,重新认识了音乐中“唱词”的身份及其音乐特性与地域价值;从五个方面剖析语言与音乐的缠着关系;将现代语言学国际音标与“双音唱谱”作为有效的记音手段;提出了包含显性和隐性音乐符号十二个可借鉴的分析方面并将吟唱曲、沪剧、鼻音哼鸣作为具体案例进行分析演练。

图书/音像 -

本系列书籍共三卷,分别是《远古至汉代卷》《魏晋至五代十国卷》《宋元明清卷》。本书依据马克思艺术经济学理论,从经济学、音乐学和社会学的交叉视角系统梳理中国古代社会继替过程中的音乐经济现象,总结不同历史阶段的音乐经济发展特征和规律,为当下音乐经济发展提供历史借鉴。

图书 -

本系列书籍共两册,分别是《南戏遗响——正字戏》《南戏遗响——正字戏音乐声腔》。正字戏具有古老浓郁而又精美独特的南曲音韵和风味,其音乐要素和音乐手段也保留了中国戏曲初生年代的古老韵味,是我国民族音乐的瑰宝。其中被收录曲目的腔调或悠扬激越或古朴粗犷,富有中国戏曲形成之初的写实风格,且唱词优美精湛,忠奸善恶分明,蕴含着丰富的道德思想和美好的精神追求。

图书 -

本系列书籍共五册,分别是《华乐大典·高胡卷》、《华乐大典·板胡卷》、《华乐大典·唢呐卷》、《华乐大典·三弦卷》、《华乐大典·阮卷》,每卷都是由“文论篇”和“乐曲篇”组成,通过整合丰富多元的学术资讯,对详细史料的研究,以及大量音乐作品的收集整理,系统地总结了高胡、板胡、唢呐、三弦及阮卷等器乐艺术的研究和创作成果,展现了中华传统器乐音乐的风貌,为后世传承与发展留下宝贵资料。

图书/音像 -

这是一本以中国传统音乐、各地民歌为脉,饱含深情讲述的“中国故事”。作者结合自己长期的研究与实地探访经历,讲述了贯穿中国音乐发展历史的三个部分:中国传统器乐与乐器、民歌与民族声乐、新音乐。从音乐层面、地缘及历史层面、人文层面,讲述了蕴藏在音乐里的民族情感。书中以丰富的历史掌故和趣闻轶事、生动通俗的语言解开了音乐魅力的密码。是一本与中国音乐大俗大雅底色统一的文化著作。

图书 -

本系列书籍分为四册。前两册分别讲述10种经书中有关音乐的章节,逐条逐句加以解释。除论述之外,配有插图,内容包括乐律理论、乐器等。后两册为《乐图论》,内容包括乐律理论、乐器、声乐、舞蹈杂技及典礼音乐等。

图书 -

本系列书籍分为五册。《中国埙乐文化史》对埙及埙乐漫长的发展历史进行了梳理研究与论述。《中国埙演奏技法》一书以音乐专业教程的角度,从埙的常用技巧、实奏训练等方面生动准确地介绍了不同类型的埙的演奏技法。《中国制埙艺术》主要从制埙的基础概要、埙的形制、埙的制作工艺、埙的调音、当代制埙人等方面,系统呈现埙的制作技艺及理论知识。《中国埙乐名家》系统介绍了在埙乐发展史上,为埙乐发展做出贡献或是埙乐艺术成就突出的埙乐名家。《中国埙谱》将埙乐发展过程中的古今经典埙谱都收录其中,是一本收录全面的埙乐曲谱作品集。

图书 -

本书全景式地记录了陕西易俗社百年来的辉煌成就与风雨历程,材料详实,体系完备,体裁多样,是一部全面、权威、独有的艺术史类丛书。书稿共分10卷,尽可能地汇集了目前所能收集到的关于易俗社的有价值的材料,其中包括易俗社珍藏的剧目剧本,易俗社百年发展历史中有重要影响力的名家人物事迹、大事记、社会评论等。易俗社是一座具有承前启后意义的秦腔艺术宝库,其历经百年风云,积淀了大量珍贵的资料和丰富的艺术成果,亟待整理面世。易俗社培养出的名家名角以及对易俗社的发展做出重要贡献的人物小传,集中展现了几代陕西戏曲人为中华民族音乐的发展与传承所作的奉献。

图书