精品出版

精品出版项目,是在民族音乐服务平台收集、整理优秀音乐资源的基础上,组织创作出版一批优秀民族音乐作品出版物。项目侧重出版学术价值和传承价值较高的中华民族音乐乐谱和理论研究成果;侧重出版传承价值和艺术价值较高,在思想性、科学性、创新性、技术性等方面具有较高水准的录音录像成果。

截止2024年,共计遴选、资助100家出版单位的226个项目,包括图书128种、音像制品80种、书配盘7种、电子出版物3种、网络出版物8种。

(服务平台试读版,仅提供试看试读。)

-

本项目通过对李纯一先生已出版学术论著及未发表手稿文献开展系统整理,在此基础上编纂先生的学术论著全集,力求全面展现包括李纯一先生在内的中国艺术研究院先贤的研究成果和学术影响,推动中国音乐学术事业发展。同时,加强音乐史学和音乐考古学等基础理论学科的建设,推进中国特色音乐学“三大体系”建设,对回顾李纯一先生学术生涯,系统认识其治学思想,弘扬音乐研究所学术传统,深化中国音乐史学学科体系、学术体系、话语体系建设等具有重要意义。

图书 -

本项目以近60年来舞台演出之传统昆腔戏曲为整理对象,收录仍在上演的411出昆腔折子戏曲谱,工尺谱与简谱、五线谱并采,断句及唱腔皆依律编校,总体目标是厘清自明、清至今有舞台传承的昆腔戏曲的家底,为昆曲遗产的保护弘扬提供较为详实的依据。同时,希望藉此进一步沟通案头和场上关系,为昆剧演员和戏曲学者奉献一部既注重学术规范、又贴近舞台实践的昆戏整理本,为曲家曲友们奉献一套兼具清宫、戏宫二者之长的昆曲曲谱参考书。

图书 -

《明清俗曲音乐文献辑要与译释(3卷)》在已有资料的基础上,对异常珍贵的明清古谱进行沙里淘金的搜集,并把这些资料汇聚起来,经过鉴别、筛选、辑要,将其译为现今通行的五线谱,再将它们数字化为音频(为每个音频设置独立的链接,以二维码的形式呈现)集结出版,本项目辑要文献包括:1.明代的资料2部:《文林聚宝万卷星罗》《乐律全书•灵星小曲谱》;2.清代的资料5部:《太古传宗•弦索调时剧新谱》(卷上、卷下)、《借云馆曲谱》、《小慧集》、《箫笛合谱》、《张鞠田琴谱》(上卷);3.日本清乐资料5部:《清乐秘曲私谱》(乾、坤)、《清风柱础》、《增补改定清风雅谱》、《清乐词谱》(卷二)、《清风雅唱》(第三)。全书分为三卷,第一、二卷为古谱资料影印,第三卷是古谱翻译(五线谱),每曲首页印制独立的二维码,通过扫码可听。

图书 -

《创世纪》作为一部气势磅礴的创世史诗,是纳西族祖先神话的压卷之作,也是整个东巴文学的魁首之著,在纳西族文学史上占有重要地位。它和《黑白之战》《鲁般鲁饶》构成了纳西族古代文学的三根支柱,但从内容的深度和广度看,它超过了另外两部作品。包括这三大经典在内的897种古籍文献于2003年被联合国教科文组织认定为“世界记忆遗产”,是中国目前(截止到2023年12月)15项世界记忆遗产之一。这些经典折射出纳西先民的哲学思想、历史事件、民俗风情,蕴含着丰富的民族文化内涵。 《创世纪》形象生动地展现了古代纳西族先民的生产生活,反映的社会内容丰富多面,时间跨度包括了原始社会、奴隶社会和封建社会几个时期。它的基本内容至少在东巴教鼎盛时期的公元十一世纪左右就用象形文字记载入东巴经典《崇般图》和《崇班绍》中,得到了定型。千百年以来,《创世纪》都是用东巴唱腔、纳西语口述的形式流传,被纳西族人民吟唱至今。它用押韵、借字谐音、象征比喻、段落结构自由等艺术表现手法,叙述了天地形成、万物生长、人类起源等纳西族初民创世立业、繁衍后代的历程,展现了一幅纳西族先民生产生活的形象画面,具有重要的史料研究价值。

音像 -

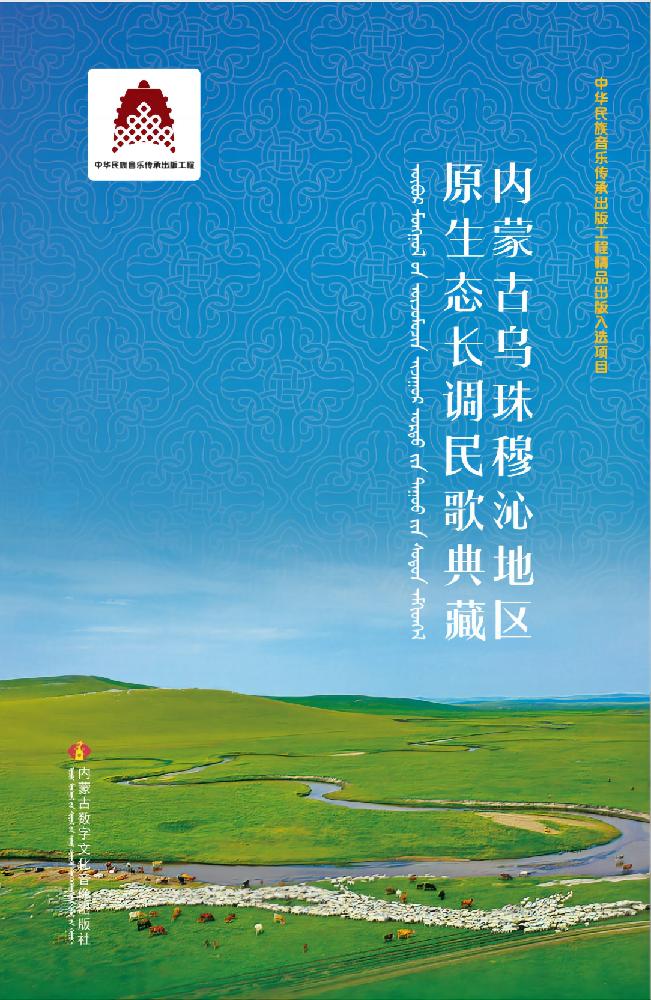

内蒙古乌珠穆沁地区的原生态长调艺术,其分布与传播具有广泛性特点。此次出版的《内蒙古乌珠穆沁地区原生态长调民歌典藏》专辑收录了长调传承人查干夫老师及其团队自二十世纪90年代开始搜集整理的200首传统长调民歌,其中包含了一些新发现的长调民歌,甚至有6首是至今被认为已失传的歌曲。该出版工程内容全面,具有传统音乐研究价值。

音像 -

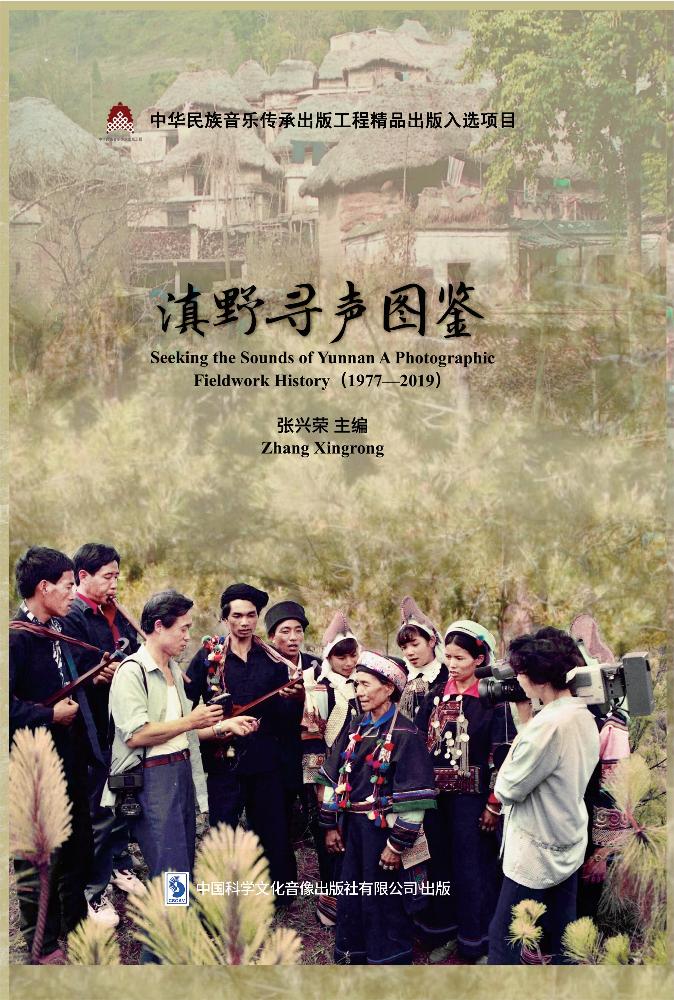

这是一套地域性音乐史的档案图册,音像谱文综合展现,其内容为常年致力于西南民族音乐研究的张兴荣教授与夫人李薇儿以及其国内外的好友弟子及相关专业硕博生在滇野高原的音乐采风,历经四十余载,他们记录了散落于云南民族民间浩瀚无比的传统音乐文化,经过悉心整理归纳,成就出这部内容详实题材丰富的音乐大观。 此次出版的《滇野寻声图鉴》以U盘为载体,收录了云南地区包括彝族、哈尼族、傈僳族、纳西族、拉祜族、基诺族、苗族、傣族、佤族、回族、等在内的25个民族的传统民族音乐,多个角度讲解了各族人民日常生活中,民间歌唱、民间器乐演奏和民间歌舞活动。这不仅是民族音乐学家详实的采风记录,也是滇野高原绚烂多姿的少数民族音乐文化的真实呈现,对于西南民族音乐爱好者、研究者来说也是一份难得、珍贵的欣赏和研究资料,兼具艺术性和学术性。

音像 -

《中国曲艺音乐集成•浙江卷》(修复版)是我国“中国民间音乐五大集成”中又一部音乐集成通过对原始录音资料修复后得以出版的项目。作品内容包含南词类、摊簧类、走书类、鼓词类、道情类、锣鼓书类、宣卷类,共计410首曲目。作品将原来因受条件所限未能出版的所有音源进行了数字化,通过数字修复技术对民族音乐进行了抢救性挖掘和记录工作,使浙江的民间曲艺音乐得到完整的保护与传承。同时期望对探索和研究曲艺音乐形态和构成规律、繁荣我国曲艺音乐艺术起到一定的作用。这一举措,弥补了曲艺音乐有谱无声的缺憾,为研究中国传统音乐提供了活态样本,推动了民间音乐的保存、传承工作,具有重要的现实意义和历史意义。

音像 -

本项目囊括了菠林喇叭戏曲吹打类10首、民间小调类9首、民间曲牌(大喇叭)类21首、民间传统乐曲类18首、现代原创世界风吹打乐10首、其他原创2首,共计共计70首,408分钟曲目内容。在曲目内容设置上既包括对上述经典传统曲目的梳理,也有为适应当代人审美需求,积极吸收不同文化中的有益因素,使得传统文化在新时期焕发光彩的创新曲目。另设计精品的画册及周家班谱系传承介绍等内容,图文并茂介绍了周家班在菠林喇叭传承领域的贡献,系统呈现中国安徽灵璧菠林喇叭的艺术魅力。

图书/音像 -

《琴学丛书》堪称清末民初时期一部集琴论、乐谱于一体的巨著,包含了《琴粹》《琴话》《琴谱》等43卷、70余万字的内容。其中,既有记录杨氏习谱、打谱的乐谱和演奏方面的规范指导,又有琴学理论的阐述以及他对古琴命运的思考,是研究20世纪初期古琴音乐艺术的宝库。《杨宗稷〈琴学丛书〉曲谱释译》清晰呈现出杨宗稷琴学打谱的理念和传承发展脉络,澄清了历史上遗留的某些存疑;对杨宗稷独特的琴学记谱体系、节奏观、琴调命名体系等学术问题进行了归纳与论述,展现了他的执着精神与学术风范;还原了其打谱与演奏的真实状态,对研究清末民初的古琴流派及传承具有重要的历史、文化与学术意义。

图书 -

本项目系统地搜集与整理了1935年至1948年期间的延安红色音乐档案,全面展示了延安时期在物质极端贫乏的条件下却大放异彩的延安红色音乐,首次深入梳理延安音乐发展脉络,系统化重建延安音乐组织和团体的历史面貌,全方位记录延安音乐工作者的感人故事和对音乐、对革命所做的贡献,全景式地收录了延安时期创作的具有重要影响、鼓舞士气、为中国革命做出重要贡献的歌曲、秧歌剧、歌剧。该套丛书共六卷十四册,分别为:《延安音乐史》、《延安音乐组织》、《延安音乐家》(一、二、三)、《延安音乐作品·歌剧》(一、二、三)、《延安音乐作品·歌曲》(一、二、三)、《延安音乐作品·秧歌剧》(一、二、三)。

图书 -

歌仔戏作为海峡两岸特殊的地缘环境孕育出的戏曲剧种,具有独特的民族特性。歌仔戏唱腔音乐是歌仔戏的重要组成部分,从民族音乐的角度展现出了中华民族音乐的传承与创新。《世界闽南话戏曲音乐工程——歌仔戏优秀唱腔选(一)》以歌仔戏优秀剧目唱腔为切入点,汇聚了近30年闽南新创作的优秀歌仔戏剧目的唱腔选段,展现戏曲音乐的继承与嬗变,将成为两岸人民沟通的重要桥梁,对增进两岸文化认同、促进两岸文化交流有着重要意义。

音像 -

《世界“非遗”南音曲库》为“十三五”国家重点出版物规划项目,2019年3月列为国家出版基金资助项目,2020年12月完成出版,2022年8月高质量通过国家出版基金管理办公室专家组验收。《世界“非遗”南音曲库》甲集采用硬壳精装制作,内容涵盖面广,从家国情怀,到乡情、友情,再到爱情、亲情,每首作品都散发着可贵的人文气息,格调高雅,内涵深刻,陶冶性情,感人肺腑;艺术上遵从古制,以传统南音工㐅谱和箫弦法为基本定位,既保留了闽南语系的古音古韵,又规避和引导了几十年来南音的“戏腔”倾向;就其思想性而言,亦有道德提升、灵魂净化的倡导和家国情怀、生活哲理的揭示。通过五个由国家级、省级和市级南音项目传承人组成的录制团队精心打造,采用多声道分轨录制,曲目难、中、易兼顾,是目前“双非遗”南音项目活态传承的好教材。

音像 -

《上海汤家班江南丝竹八大曲》出版项目依托中央音乐学院非遗中心与民乐系共同举办的汤家班江南丝竹工作坊。中国传统音乐文化源远流长、博大精深,以口传心授为主的传承方式赋予了她鲜活的生命力与丰富的流变性,经过数千年的历史发展,在不同地域、不同环境、不同文化下形成了诸多的音乐形态。在当下的活态传承中,如何对音乐形态进行记录,对音乐文本进行妥善的搜集、整理与出版是保护与发展传统音乐的当务之急。江南丝竹作为我国南方最具代表性的民间乐种之一,以“曲无定谱、死谱活奏”的艺术特征著称,各种乐器配合时的即兴性与灵活性使不同丝竹乐班的演奏风格都各具特色、不尽相同。“汤家班”是目前硕果仅存的家族制江南丝竹乐团,其雏形最早可上溯至明末清初,经历了百年家族式的代代传习,逐渐形成了独具特色的艺术风格。

图书 -

《中国音乐大典·音像编》是《中国音乐大典》四编之一,它以“十部文艺集成志书”的成果为起点,对一个多世纪以来中国音乐音像文献搜集整理。本书所收录的音像文献,是依据全面性、代表性的遴选原则,在所掌握的基本材料基础上,对我国戏曲曲艺音乐进行的系统梳理。每条音像文献对演唱(奏)者、采录(录制)时间、记录整理者,出版或研究机构、作品的本体特征等主要信息予以注明。其中大部分条目以作品的音响 / 音像资料为依据,在空间上覆盖了我国各民族的音乐作品,展示了中国音乐文化的多样性,是中华民族音乐文化“版图”的完整体现。《中国音乐大典·音像编》以文献出版方式使“无形”的音乐作品转化为相互关联、体系脉络清晰的音乐文化知识体系,为中国音乐元数据体系及知识图谱建构起到重要的作用,推进了对中国优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。

图书 -

《三弦艺术论》(增订版)是对1991年出版的《三弦艺术论》的修改增订,全书包括上卷、中卷、下卷。在研究方法上,一是突破就音乐论音乐的局限,试图从更为广阔的领域,运用历史学、考古学、语言学、民俗学、宗教学、美学等多学科的学术研究成果,从文化整体来研究音乐,以明确音乐在文化整体中所处的位置及其自身的特点。二是突破就中国三弦与琉球三线之比较研究的局限,把中国与琉球置于世界、亚洲这一大格局之中,从琉球与日本本土、朝鲜、中国、东南亚的多重历史关系,来认识中国与琉球音乐的历史关系;从中国与琉球的全部音乐中来研究三弦、三线及其音乐,从音乐学的各个方面来相互印证,试图求得比较客观全面的分析,得出较为符合实际的结论。

图书 -

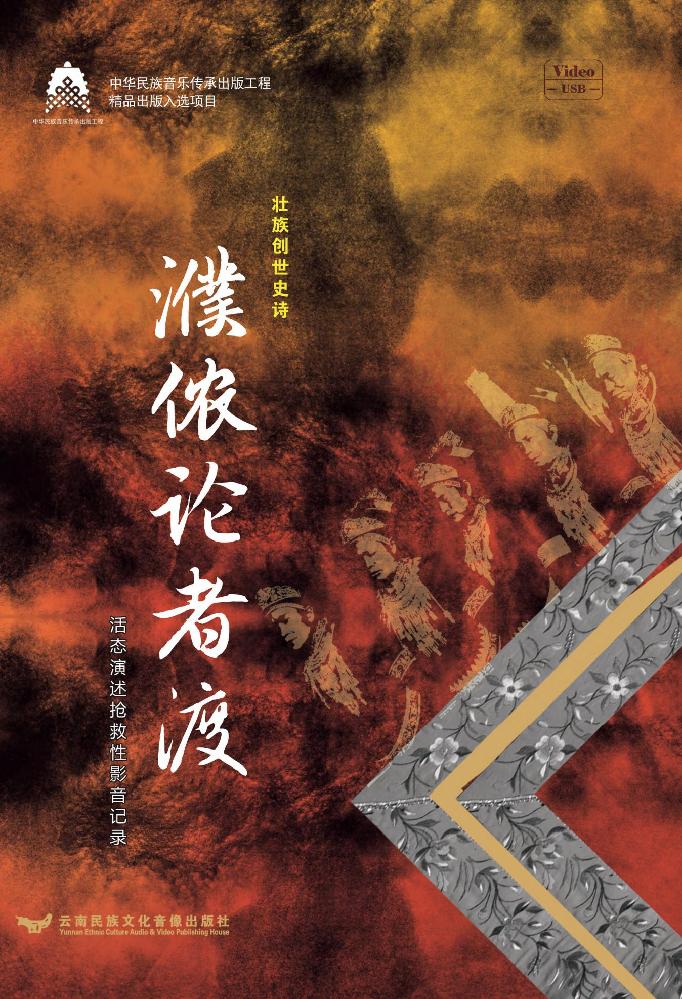

壮族创世史诗《濮侬论者渡》流传在云南省文山壮族苗族自治州八县(市)和越南北部的老街省、河江省侬族地区,是壮族濮侬支系先民历经数千年集体口头创作的民间文学作品,记载着壮族濮侬支系先民从石器时代的母系氏族社会到后期的父系氏族社会的发展状况。诗篇内容丰富,涵盖了生产科技、历法、伦理道德、人与社会、人与自然的和谐发展等诸多方面,是壮族的百科全书。经过千余年的发展,该史诗已成为濮侬人社会发展的精神纽带,具有极高的历史、科学和艺术价值,2017年,被列入云南省第四批非物质文化遗产保护名录。目前,中国祭司传承的《濮侬论者渡》已经面临流失和失传,亟须进行抢救性记录、保护和传承。 本项目通过影音记录手段,对《濮侬论者渡》的活态演述进行全面、细致、深入的记录和整理,以期为保护和传承这一珍贵非物质文化遗产作出积极贡献。为更好地全面记录、研究壮族传统文化,本作品还使用国务院批准的《壮文方案》对部分演述内容进行了据实翻译转写。

音像 -

全书共分三个部分:第一部分精选17首“打溜子”传统曲牌,以此作为“打溜子”基础演奏技术练习部分;第二部分选编6首“打溜子”创作乐曲,既可提升演奏技法,又可用作舞台实践表演;第三部分为基本理论知识,包含了湘西土家族地区“打溜子”源流、名称由来、地域分布、演奏技法、基本流派及演奏风格、曲式结构、音乐形象等。

图书/音像 -

《中国音乐考古大系·江苏卷》综合应用音乐史学、考古学和现代科技手段,以中国音乐考古学的基本理论、研究方法结合应用实例,全面著录江苏省音乐考古学发掘和研究成果。全书分为专题研究、考古纪要、散见文物三篇:专题研究篇集中介绍江苏省丹徒吴墓、鸿山越墓、江都王刘非墓等具有重大影响的音乐考古发现、发掘及相关研究成果,并以中国音乐的发展历史为研究出发点,探求中国古代音乐表现型态的交替更迭及其规律,突出研究成果的原创性和权威性;考古纪要篇着眼于江苏省音乐文化历史发展脉络,主要介绍江苏省常规音乐考古发现、发掘及相关研究成果,按照历史朝代设立章节,系统呈现、研究礼乐文化演进过程;散见文物篇重点收录缺乏系统考古资料、但不失史料价值的散见音乐文物,重点着眼于出土音乐文物,也适当关注传世、征集、收购的社会流散文物,在原“中国音乐文物大系”的基础上,补充新发现、新资料,订正疏讹,力求全面展示散见文物风貌。

图书 -

《中国音乐遗产地图》是以“地图”的方式展示中国各省、直辖市、自治区以及特别行政区所拥有的431项国家级的音乐类非物质文化遗产项目,其各地区项目按照器乐艺术、民歌艺术、宗教音乐、仪式音乐、弹唱艺术五大类别进行划分。为中国音乐新生态实践提供有力的理论支撑,在其保护与利用上起到积极的推进作用。采用文字、图片与音像等多元方式对这些国家级的音乐文化遗产进行介绍,以推进音乐类非物质文化遗产的传播,构建以中国自主知识体系为内核的新时代音乐学科体系、学术体系、话语体系。

图书 -

《中国传统旋律与曲式系列理论丛书》为2017年国家出版基金资助项目。由《中国传统曲式学》《中国传统旋律的构成要素》《汉族语言与汉族旋律研究》《<八板>及其变体研究谱例集》组成,共四卷,约126.3 万字。 其中,《汉族语言与汉族旋律研究》《中国传统曲式学》和《<八板>变体及其家族》是由李西安教授负责、赵冬梅教授参与研究的国家社会科学基金艺术学重点项目“中国传统旋律学”的部分结项成果。

图书